復活節假期為新書趕稿,苦不堪言,整個腦袋像被淘空一樣,永遠看不到盡頭。

忍不住向朋友呻吟:「寫稿寫到懷疑人生。」朋友回覆說:「不對,通常是因為懷疑人生,才會寫稿。」

他說得再對也沒有了。

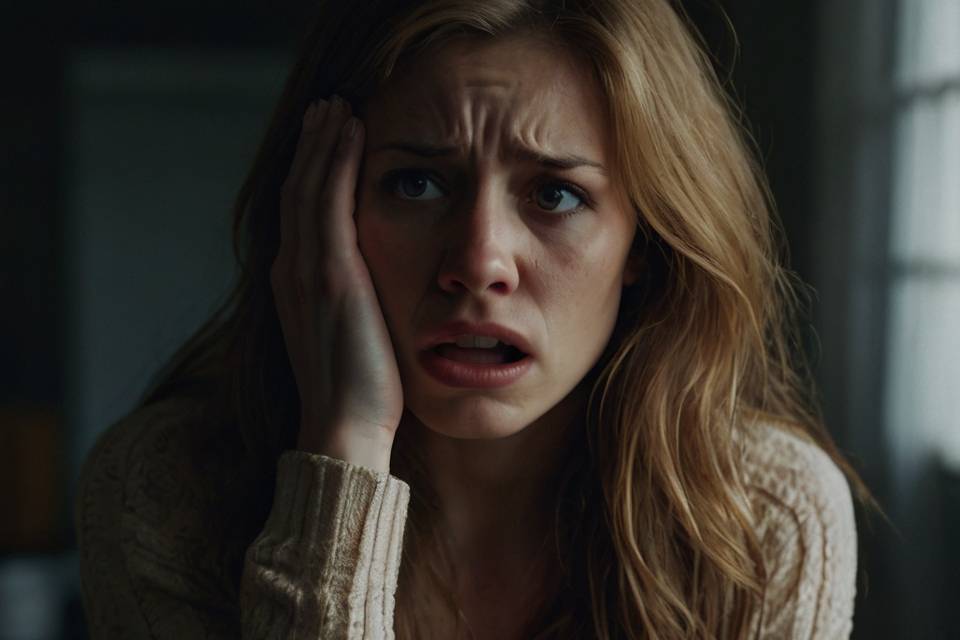

什麼人會寫作?寫作本身是極度消耗自己、燃燒自己的一個過程;即使是才華橫溢、經驗豐富的大作家,寫作仍是苦差。並不是像電影裏般,作者靈機一觸,就可以流暢地、一氣呵成地、非常浪漫地寫完一本書;當中其實經歷了無數次的重複修改、忘記了靈感、失去了目標、改變了初心,多麽苦惱和沮喪。

作為一個寫作人,我的人生目標是「不停地寫,只要能寫一天,就沒有想過要停下來」。但是為什麼要寫作呢?是因為我有很多思想要發表嗎?這個過程,漫長而痛苦,好像一點好處也沒有,為什麼我要繼續寫下去呢?

台灣作家吳淡如曾經寫過:「我還真的相信,任何人如果從小企圖當作家,他一定有一個不太愉快的童年。如果童年太愉快……長大了大概想要好好成家……不會花太多時間去當作家。」「寫作,很適合不被理解的孩子。」

寫作,是一條彎彎曲曲通道的出口。倘若要用文字把心裏某種情緒表達清楚,必須花費很多氣力去思考、破壞與重組。寫作人的內心,一定有許多說不出的話、數不清的孤獨和疑惑,才能琢磨出那條由文字堆砌的路。

韓國精神分析專家樸又蘭,提到自我療癒的方法有兩種:第一,找位好的精神分析師;第二,是書寫自我,規律地、反覆地進行寫作。「文章寫得好不好不重要,重要的是每天誠實寫下自己內心的想法……經過書寫、修改、再書寫的反覆行為,這些文字會成為另一個我,與自己對話。寫作,其實是不斷自我淨化的過程。」

我想,這就是為什麼這麼痛苦,仍然要繼續寫下去的原因吧。

我從小喜歡看書,看過許多許多的書,無論是好的作者、不太好的作者,我都隱隱約約覺得,他們跟我是有一個共通點的。經過多年來的寫作,我漸漸感受到那個共通點,就是我們都需要透過寫作去追尋自己的內心、釐清對人生的疑惑。因為還未找到答案,所以我們一直在寫,直至到有一天能夠得到所有答案為止。